Radio Chile Patrimonios

i

- Inicio

- Patrimonio cultural inmaterial

- Resultados de búsqueda

Patrimonio cultural inmaterial

(309 resultados)

Elementos representativos de los patrimonios de las comunidades que habitan el territorio.

Ver más

Corresponde a aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que los colectivos, grupos o personas reconocen como su patrimonio cultural y se transmiten de generación en generación. En 2008 Chile ratificó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (Unesco, 2003), reflejo del compromiso estatal por fortalecer una comprensión más amplia de este acervo.

El Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial en Chile responde a las indicaciones que la convención hace a cada Estado Parte. Por ello, enumera y describe los patrimonios culturales inmateriales de las comunidades que habitan el territorio nacional y/o se encuentran en riesgo.

Filtrar resultados

La carpintería de ribera chilota es un oficio de larga tradición y es ...

07EPC-128

Carpintería de ribera tradicional en la región de Los Lagos

La carpintería de ribera chilota es un oficio de larga tradición y es ...

07EPC-129

Pasacalles devocionales de la cultura chilota

Las Bandas de Pasacalles de la cultura chilota son agrupaciones musica...

07EPC-13

Minería de oro de Santa Celia

La minería de oro es una práctica centenaria en el sur de la cordiller...

07EPC-130

Crianza caprina pastoril del río Choapa

Este patrimonio inmaterial está presente en la zona por sus particular...

07EPC-131

Técnicas y saberes asociados a la cestería de coirón y chupón en Hualqui

Las artesanas describen cuatro etapas del proceso de desarrollo de la ...

07EPC-132

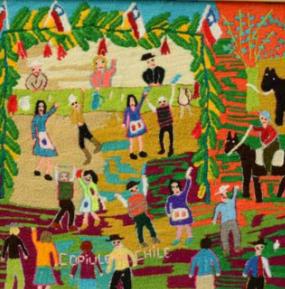

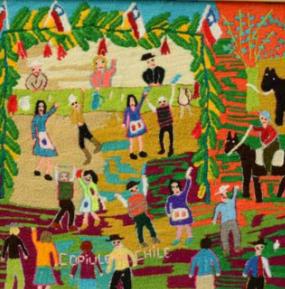

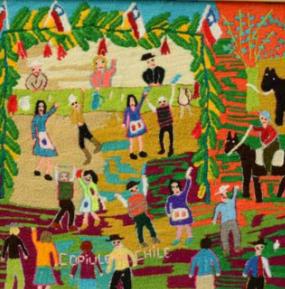

Representación del imaginario rural a través de bordados, forma de expresión de las mujeres de Copiulemu

Los bordados son un trabajo manual realizado por un grupo de mujeres d...

07EPC-133

Conocimientos, saberes y prácticas de la comunidad de Caleta Tumbes asociados al rito fúnebre ante la desaparición de pescadores en el mar

El rito funerario que se realiza a los pescadores desaparecidos es una...

07EPC-134

Carpintería de ribera del Boca Lebu

La carpintería artesanal para la construcción de embarcaciones pesquer...

07EPC-135

Bailes Devocionales de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia

En la oficina salitrera Pedro de Valdivia, grupos de residentes pampin...

07EPC-136

Pasacalles devocionales de la cultura chilota

Las Bandas de Pasacalles de la cultura chilota son agrupaciones musica...

07EPC-138

Sistema de ganadería altoandina de camélidos sudamericanos de las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal, El Loa y Copiapó

Es un tipo de ganadería extensiva, tradicional-ancestral desarrollada ...

07EPC-139

Pasacalles devocionales de la cultura chilota

Las Bandas de Pasacalles de la cultura chilota son agrupaciones musica...

07EPC-14

Mostrando: 39 de 309

Carpintería de ribera tradicional en la región de Los Lagos

La carpintería de ribera chilota es un oficio de larga tradición y es un componente central en la identidad cultural de esta antigua provincia. Los carpinteros de ribera de esta zona son depositarios de un saber heredado, que profundiza en la naturaleza, la madera, su transformación, resistencia y flotabilidad. Este conocimiento ha perdurado en el tiempo gracias a los maestros que, contra toda adversidad, han persistido en mantener las bases materiales de una navegación autosustentable y propia de los habitantes del archipiélago. En este empeño los conocimientos de antaño han evolucionado, adaptándose a nuevas necesidades. Han sido, por tanto, una continuidad de generaciones de carpinteros quienes, a través de una práctica ininterrumpida han aprendido, transmitido y transformado dichos conocimientos.La profundidad y extensión de estos saberes se reflejan en la especificidad de la terminología que posee el oficio. La carpintería de ribera maneja un amplio léxico que evidencia una centenaria tradición, connotada por el parentesco con remotas y lejanas prácticas navales que, a pesar del desuso en que se hallan en sus lugares de origen, mantienen su vigencia en el uso cotidiano de la construcción y navegación. En tal sentido, la carpintería de ribera revela algunas semejanzas con prácticas ibéricas ya desaparecidas, especialmente en la lancha velera que se vincula muy directamente con la balandra. Este glosario es parte del habla común de los carpinteros de ribera e interviene en la designación de piezas y maniobras, constituyendo un tipo de patrimonio lingüístico vinculado al oficio.Entre las habilidades de los carpinteros de ribera se cuenta la capacidad para la observación y memorización de mensuras, modelos y técnicas constructivas, destrezas que solo se aprenden por la práctica sostenida. Esta pericia les permite ser artesanos navales prolijos, con un alto nivel para la ejecución artesanal de lanchas de gran ductilidad, resistencia, estabilidad y capacidades marinas. Paralelamente, las embarcaciones que producen estos carpinteros son obras singulares y, aunque siguen patrones comunes, cada lancha se distingue de otra, puesto que cada una de ellas es una respuesta específica a una solicitud particular.">

07EPC-128

Carpintería de ribera tradicional en la región de Los Lagos

La carpintería de ribera chilota es un oficio de larga tradición y es un componente central en la identidad cultural de esta antigua provincia. Los carpinteros de ribera de esta zona son depositarios de un saber heredado, que profundiza en la naturaleza, la madera, su transformación, resistencia y flotabilidad. Este conocimiento ha perdurado en el tiempo gracias a los maestros que, contra toda adversidad, han persistido en mantener las bases materiales de una navegación autosustentable y propia de los habitantes del archipiélago. En este empeño los conocimientos de antaño han evolucionado, adaptándose a nuevas necesidades. Han sido, por tanto, una continuidad de generaciones de carpinteros quienes, a través de una práctica ininterrumpida han aprendido, transmitido y transformado dichos conocimientos.La profundidad y extensión de estos saberes se reflejan en la especificidad de la terminología que posee el oficio. La carpintería de ribera maneja un amplio léxico que evidencia una centenaria tradición, connotada por el parentesco con remotas y lejanas prácticas navales que, a pesar del desuso en que se hallan en sus lugares de origen, mantienen su vigencia en el uso cotidiano de la construcción y navegación. En tal sentido, la carpintería de ribera revela algunas semejanzas con prácticas ibéricas ya desaparecidas, especialmente en la lancha velera que se vincula muy directamente con la balandra. Este glosario es parte del habla común de los carpinteros de ribera e interviene en la designación de piezas y maniobras, constituyendo un tipo de patrimonio lingüístico vinculado al oficio.Entre las habilidades de los carpinteros de ribera se cuenta la capacidad para la observación y memorización de mensuras, modelos y técnicas constructivas, destrezas que solo se aprenden por la práctica sostenida. Esta pericia les permite ser artesanos navales prolijos, con un alto nivel para la ejecución artesanal de lanchas de gran ductilidad, resistencia, estabilidad y capacidades marinas. Paralelamente, las embarcaciones que producen estos carpinteros son obras singulares y, aunque siguen patrones comunes, cada lancha se distingue de otra, puesto que cada una de ellas es una respuesta específica a una solicitud particular.">

07EPC-129

Pasacalles devocionales de la cultura chilota

Las Bandas de Pasacalles de la cultura chilota son agrupaciones musicales compuestas por feligreses del pueblo y de otros lugares que se reúnen para la celebración de las fiestas patronales de cada comunidad. Esta manifestación social y musical pertenece a la tradición cristiana, expresándose al interior de diversas localidades del área cultural de Chiloé desde la Región de Los Lagos hasta la Patagonia chilena y argentina. Las integran, hombres y mujeres de distintas edades, quienes son convocados por las instituciones comunitarias religiosas que de cada fiesta.Las bandas de pasacalles se originan con la llegada hispana al continente. Desde Europa viajaron músicos, trayendo melodías religiosas, marchas militares y el canto popular. Su origen no es tan claro, al menos, sabemos de la influencia religiosa y militar. A través de la evangelización católica (siglo XVI) y la instalación de las misiones en la Provincia de Chiloé, a cargo de los Jesuitas y los Franciscanos quienes introducen la música y los cánticos durante la Misión Circular de Chiloé (periplo anual donde los misioneros circulaban de pueblo en pueblo realizando la evangelización dejando a sus paso la enseñanza y la tarea en manos de las comunidades hasta la visita del próximo año). Desde lo militar, existe una relación toda vez que en las bandas de pasacalles se han utilizado los mismos instrumentos de las bandas militares, ejerciendo en ambos casos el rol de aviso sonoro, para las milicias para los efectos de avisar del combate o peligro, mientras que en el ámbito de lo religioso, para el anuncio de la fiesta del pueblo. El “Pasacalle” es música sin texto, que a lo largo de las décadas ha ido variando en la composición de los instrumentos. La música tiene una base rítmica compuesta por instrumentos de percusión: bombo o tambor, caja chica o redoblante y quijada. La base melódica está a cargo del acordeón y la guitarra española. Desde la primera parte del siglo XX la comunidad se apropia e integra el acordeón, quién toma protagonismo en detrimento de flautas y violines que casi han desapareciendo de las procesiones. Muchos de estos instrumentos eran confeccionados de manera artesanal y hoy son comprados en el comercio. No existe un modelo único de Banda, en tanto que la presencia de tipos de instrumentos, dependerán de los que estén disponibles en la comunidad y de los músicos convocados.El Pasacalle como pieza musical tiene variaciones en las melodías según localidades. En Calbuco y Puerto Montt, las variaciones están en el ritmo, pues la melodía es una sola. En Archipiélago de Chiloé, se aprecia una reducción del repertorio melódico, acentuando la influencia del pasacalle típico de la Fiesta del Nazareno de Caguach. Las Bandas de Pasacalles cumplen un rol fundamental en el ánimo de las fiestas de cada pueblo, son la sonoridad y alegría durante las procesiones en simultaneidad con el rezo de los gozos y el repique de las campanas de la Iglesia.

07EPC-13

Minería de oro de Santa Celia

La minería de oro es una práctica centenaria en el sur de la cordillera de Nahuelbuta, específicamente en la comuna de de Carahue, región de la Araucanía. En paralelo a las operaciones de algunas empresas mineras extranjeras, los pirquineros artesanales han ocupado este espacio, desarrollando por generaciones el oficio minero, en sus distintas formas y etapas. Entre sus conocimientos se encuentra una estrecha relación con la naturaleza y una destreza única para encontrar oro a cientos de metros de profundidad. Asimismo, su tradición se caracteriza por el uso de un lenguaje y terminologías propias, siendo expertos en la construcción y reparación de las herramientas necesarias para la faena. Como grupo humano refuerzan la identidad local, y son un ejemplo de resistencia frente a las amenazas externas que actualmente impiden la permanencia de su actividad.

07EPC-130

Crianza caprina pastoril del río Choapa

Este patrimonio inmaterial está presente en la zona por sus particularidades geográficas: la corta distancia entre cordillera y mar, diferenciándose de otras regiones donde la práctica también está presente. Una parte de los crianceros de esta comuna se traslada cada año con el ganado de cabras por senderos agrestes en la alta Cordillera de los Andes, a hacer ocupación temporal durante la época estival de espacios denominados posturas o veranadas cercanas a los humedales alto andinos. Los recorridos que realiza este grupo humano a través de senderos en dirección Oeste-Este en ascenso a la cordillera, se ubican en los bordes y quebradas del valle sobre la ribera del río Choapa y sus afluentes. La movilidad de pastores caprinos es una herencia y continuidad cultural de pueblos que preexistieron en la zona. Uno de los principales objetivos de esta práctica de crianza y pastoreo es la elaboración tradicional del queso de cabra, cuyos procedimientos responden a una identidad cultural distintiva. Por otro lado, asociado a la práctica se identifica el saber acerca del uso y beneficio medicinal de hierbas cordilleranas, conocimientos acerca de la naturaleza y el universo, relacionados a los ciclos del agua, posición de los astros (asociado con temporadas de sequía y lluvias), comportamiento de humedales, vegas, bofedales y vertientes de altura; incluyendo componentes de solidaridad, reciprocidad y complementariedad.La transmisión de conocimientos se produce en la veranada, que tiene una duración de 5 meses, permitiendo a la comunidad activar la memoria y oralidad en espacios de convivencia intergeneracional, más allá de lo productivo.Esta práctica se ha visto afectada por la explotación de la gran minería del cobre instalada en la zona altoandina y la falta de recambio generacional. La comunidad vinculada al elemento corresponde a 18 personas, habitantes de la localidad de Tranquilla, Cuncumén, Coirón y Chillepín, en la comuna de Salamanca, quienes realizan la práctica de ocupación y pastoreo en veranadas cordilleranas. Están agrupados informalmente y cuentan con relaciones de parentesco y de amistad. De ellos 10 se identifican como colectivo y habitan la localidad de Tranquilla y los 8 restantes pertenecen a las otras localidades mencionadas y se diferencian en tanto cultivan otros saberes, como talabartería, tejido a telar, conocimiento y uso de hierbas medicinales, alfarería, cestería, canto a lo divino y lo humano o sobadores de huesos. La cantidad de productores dedicados a la crianza ha disminuido en los últimos años, por efecto del cambio climático y la consecuente sequía. Para ser cultor/a del mismo sitio de veranadas se requieren relaciones sociales de amistad y/o de parentesco afines a la comunidad de origen, en este caso la localidad rural de Tranquilla. Es allí donde la solidaridad, reciprocidad y complementariedad ocurren.

07EPC-131

Técnicas y saberes asociados a la cestería de coirón y chupón en Hualqui

Las artesanas describen cuatro etapas del proceso de desarrollo de la cestería de Hualqui:La Recolección del Material es realizada en los alrededores rurales de Hualqui a través de cerros y quebradas en busca de Coirón y Chupón.La Preparación del Material: la artesana limpia las fibras, que se dejan secar, para luego teñir las hebras de Chupón secas con anilinas de colores o tinturas naturales.El Tejido: se humedece la materia prima y se comienza a trabajar con una base en forma de espiral tejido al que llaman “inicio”. Para las artesanas el tejido es un espacio personal de reflexión, relajación y tranquilidad en el que realizan una gran diversidad de objetos. Los más tradicionales son las paneras, los individuales, los costureros de uno, dos y tres pisos, los canastos rellenos y canastillos, entre otros, manteniendo abierta la posibilidad de crear e innovar.La Comercialización: cada artesana vende sus productos en ferias, tiendas, locales o a compradores particulares que van llegando a sus casas o talleres. Esta etapa permite a las artesanas hacer un aporte económico importante a sus familias, así como desarrollar una independencia económica.La transmisión de estas técnicas, saberes y conocimientos puede ser como herencia familiar, a través de la observación de las abuelas y madres, o por medio de talleres o cursos impartidos por artesanas.Las cultoras del elemento son 10 mujeres de Hualqui y alrededores. No constituyen un grupo de trabajo, ya que la cestería en Coirón y Chupón es un trabajo de tipo individual/familiar en donde la figura central es la artesana la cual comparte el oficio con su familia. Algunas tienen un taller, pero por lo general la artesana complementa el trabajo doméstico con este oficio, por lo que trabaja en la cocina, comedor o dormitorio.Para ser considerada una artesana del Coirón y Chupón de Hualqui es fundamental el conocimiento en detalle de cada una de las etapas del proceso artesanal, esto es la Recolección, la Preparación del material, el Tejido y, finalmente la Comercialización de los objetos resultantes. Una vez que se ha vendido la primera pieza, entonces se considera a una artesana como tal. Es importante además que la artesana sea hualquina, que tenga una conexión con este territorio y que tenga cariño por el oficio.

07EPC-132

Representación del imaginario rural a través de bordados, forma de expresión de las mujeres de Copiulemu

Los bordados son un trabajo manual realizado por un grupo de mujeres del pueblo de Copiulemu, localidad ubicada en medio de la carretera entre Concepción y Cabrero, y corresponden a bordados hechos a mano con lana y aguja cuyo soporte es el saco harinero. El trabajo se ha mantenido de generación en generación por más de cuarenta años.Esta labor propicia un diálogo que comparte códigos culturales comunes como el compañerismo, la solidaridad, el trabajo colectivo, la sororidad, entre otros, que nacen de una historia común de precariedad y aislamiento social y geográfico, fundiendo emociones y afectos y, al mismo tiempo, moviliza la imbricada cosmovisión entre ser humano y naturaleza. Las mujeres recrean espontáneamente dibujos que aluden a dos ámbitos: paisajes y tradiciones provenientes de la expresión campesina y la representación del mundo el ámbito de la ruralidad. Los bordados se constituyen en un lenguaje propio, representativo y en la persistencia de la memoria. Este acto incorpora el conocimiento oral que sus antepasados ha ido transmitiendo la forma de relacionarse con el entorno natural como el valor curativo de las yerbas, las labores de campo y la venta de los mismos para la subsistencia. La acción de componer a través de la aguja y la lana es un espacio íntimo, una forma de estar y dialogar con su propia intimidad en el hacer creativo, que da cuenta de su cosmovisión del mundo. Se trata de un grupo de 28 mujeres organizadas con personalidad jurídica bajo el nombre “Centro Artesanal Bordadoras de Copiulemu”. Las cultoras del elemento son mujeres que han dado vida a una forma de expresión que se caracteriza por crear bordados hechos a mano con motivos vinculados a paisajes, labores y haceres del mundo rural y campesino como. Las primeras mujeres que fueron organizadas se constituyeron como las maestras que le enseñaron a las generaciones posteriores. En general, forman parte de la comunidad de bordadoras mujeres que por herencia de sus madres y abuelas han heredado el cariño y las ganas de seguir desarrollando la valor creativa, sin que por ello no se puedan incorporar mujeres que no tengan un antepasado vinculado a este ejercicio manual.Si quieres contactar a las bordadoras puedes hacerlo a través de los medios: Whatsapp: +56 9 6569 9053 | Correo: bordadorasdecopiulemu@gmail.com | Instagram: @bordadorasdecopiulemuu | Facebook: Bordadoras de Copiulemu

07EPC-133

Conocimientos, saberes y prácticas de la comunidad de Caleta Tumbes asociados al rito fúnebre ante la desaparición de pescadores en el mar

El rito funerario que se realiza a los pescadores desaparecidos es una tradición centenaria que marca la identidad de las y los habitantes de Caleta Tumbes. Sus saberes y prácticas se han mantenido en el tiempo, en armonía con la cosmovisión de la gente de mar. Para ellas y ellos, mientras exista la pérdida de pescadores en el mar, los saberes y prácticas permanecerán vigentes. Este elemento está compuesto por distintas etapas que permiten despedir a un ser querido y tener una tumba donde recordar y representar su presencia física. Primero, la búsqueda que consiste en las técnicas para el hallazgo de los cadáveres por parte de toda la caleta gracias a sus conocimientos del ritmo de las mareas. El colectivo de mujeres ancianas se une en oración pidiendo que los sueños revelen el lugar donde se encuentran. Terminada la búsqueda oficial, las mujeres cercanas al desaparecido eligen ropa del difunto para su velatorio que después de dos días son depositados en una urna. Luego del responso, se realiza el funeral y sepultación en el cementerio simbólico, cuyas tumbas son cuidadas por las mujeres. El cementerio simbólico es considerado un lugar sagrado de veneración y de donde fluye protección para los y las habitantes de la caleta.Conformada por las y los habitantes de Caleta Tumbes, la comunidad comparte un sentimiento de pertenencia arraigado en la caleta por generaciones, lo que ha dado lugar construir una identidad común sustentada en un sustrato cultural propio del borde costero, la pérdida de cuerpos en el mar y el rito fúnebre que atesora diversidad de saberes y prácticas que han moldeado un imaginario común construido a través de la historia de la caleta. En cuanto a los roles, los hombres son quienes trabajan en alta mar, participan en las labores de búsqueda y la preparación de la sepultura de las urnas y las mujeres, en su mayoría, son recolectoras de orilla o desarrollan otras labores anexas a la pesca, sin distinción de edad. Ellas son las encargadas de preparar a sus hijas para la pérdida y transmitir a través de la oralidad la preparación emocional y prácticas.La comunidad cultora se aúna en la Agrupación de deudos de pescadores fallecidos en faena de pesca de Caleta Tumbes, Talcahuano, conformada por 25 hombres y 35 mujeres.

07EPC-134

Carpintería de ribera del Boca Lebu

La carpintería artesanal para la construcción de embarcaciones pesqueras, practicada en la ribera del Boca Lebu es un oficio tradicional de manufactura en madera realizada principalmente por los maestros Carpinteros de Ribera de la ciudad de Lebu, junto con cultores y cultoras que permiten que se desarrolle el oficio. La labor de estos constructores es transmitida de generación en generación de padres a hijos y de maestros a ayudantes, a través de la práctica constante de las labores propias del oficio. La construcción de una embarcación de madera se constituye de distintas etapas. Las lanchas se fabrican a pedido y cada una de ellas es distinta de la otra debido a que no se utilizan planos, esquemas o documentos durante el proceso de construcción. Entre las prácticas habituales y técnicas que forman parte del cuerpo de saberes de estos artesanos, se encuentran la habilidad de selección de maderas, el dominio de los cortes con motosierra para formar piezas en madera a medida, curvado de madera cocida y conocimientos básicos en soldadura al arco. Los maestros utilizan sus saberes para construir vehículos pesqueros y generar ganancias económicas.El oficio se realiza de manera colectiva en grupos de 6 a 4 personas, según el tiempo de planificación y las dimensiones de la embarcación. Los artesanos de la Agrupación de Maestros Carpinteros de Ribera de Lebu concentran un gran número de maestros en un mismo escenario productivo. Quienes forman parte de esta comunidad son todos aquellos maestros y ayudantes asentados en el territorio del Boca Lebu, con capacidades técnicas y que formen parte de una cuadrilla perteneciente a un maestro validado por el colectivo de artesanos. A pesar de ello, también se reconocen como parte de la comunidad a ayudantes, a quienes apoyan con el retiro de aserrín, pintura, soldadura y tornería para la carpintería de ribera, quienes confeccionan estructuralmente embarcaciones metálicas, manejan la motosierra y el enfibrado, así como eléctricos y mecánicos. En este universo es donde se insertan las mujeres en la tradición. Cualquier persona mayor de edad, tenga o no relación consanguínea con algún carpintero de ribera puede ingresar a la faena como ayudante y dependiendo de sus capacidades, puede adquirir eventualmente, los conocimientos y medios para ser responsable de la fabricación de embarcaciones y convertirse en maestro, este proceso puede tomar 6 años o más. La mayoría de maestros de ribera presentes en el territorio pertenecen a familias con tradición en esta práctica y muchos de ellos son hermanos o están emparentados de alguna manera.

07EPC-135

Bailes Devocionales de la Oficina Salitrera Pedro de Valdivia

En la oficina salitrera Pedro de Valdivia, grupos de residentes pampinos forman por tradición familiar, fe, devoción o manda, bailes devocionales a la Virgen del Carmen de la Tirana en su celebración y fiesta principal(16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen), en la región de Tarapacá. Desde el año 1951, los pedrinos fueron conformando distintos bailes devocionales, con tipos de danza, vestimentas, cantos y melodías propias: pieles rojas, morenos, gitanos, diablada, osadas, chunchos, tobas, indios dakotas y sambos. Debido al cierre de la oficina salitrera el año 1996, deben migrar de la salitrera pero se mantiene una vinculación con el lugar, participando y asistiendo a la misma salitrera en distintas festividades, como el día de aniversario de Pedro de Valdivia, donde se reconoce la identidad y sentir de la ritualidad como memoria viva del pampino y pampina: “Mantenemos viva la tradición con cariño y convicción por mantener las raíces y que es parte de la lucha de nuestra identidad. Hemos creado y escrito nuestra propia historia, siendo cultores y cultoras de mudanzas para los rituales del culto, diseño, confección, costuras, bordados de trabajos o vestimentas, creación y/o interpretación de instrumentos e implementos complementarios al tipo de danza y procesos de formación que fundan su identidad y ritos propios. Somos la única asociación vinculada a una oficina que ya no está habitada de forma permanente y en el sentido de resguardar la continuidad, cada nuevo integrante o baile devocional que se integre, se educa y se adhiere a todas las participaciones y procesos en la continuidad histórica identitaria” (extracto formulario).La comunidad vinculada al elemento corresponde a 12 bailes, colectivos conformados en total por 881 personas y agrupados en la Asociación de Bailes de Pedro de Valdivia. Son grupos de personas nacidas en la pampa y ciudades aledañas, familias, sin límites de edad, que acogen esta historia e identidad pampina, a través de lo devocional, por tradición familiar o por compromiso personal (manda o devoción). Los grupos que conforman los bailes devocionales de la oficina salitrera Pedro de Valdivia son:* Pieles Rojas de Pedro de Valdivia * Moreno Los Chilenitos de Pedro de Valdivia * Moreno Los Promesantes del Carmen, Rigoberto Díaz Hurtado * Gitanos de Pedro de Valdivia * Diablada del Salitre * Osada del Carmen * Osada del salitre * Indios Tobas del Norte de La Tirana * Chunchos de Iquique * Morenos del Carmen de Peralillo * Indios Dakotas Hijos de María * Sambos caporales Jesús Nazareno

07EPC-136

Pasacalles devocionales de la cultura chilota

Las Bandas de Pasacalles de la cultura chilota son agrupaciones musicales compuestas por feligreses del pueblo y de otros lugares que se reúnen para la celebración de las fiestas patronales de cada comunidad. Esta manifestación social y musical pertenece a la tradición cristiana, expresándose al interior de diversas localidades del área cultural de Chiloé desde la Región de Los Lagos hasta la Patagonia chilena y argentina. Las integran, hombres y mujeres de distintas edades, quienes son convocados por las instituciones comunitarias religiosas que de cada fiesta.Las bandas de pasacalles se originan con la llegada hispana al continente. Desde Europa viajaron músicos, trayendo melodías religiosas, marchas militares y el canto popular. Su origen no es tan claro, al menos, sabemos de la influencia religiosa y militar. A través de la evangelización católica (siglo XVI) y la instalación de las misiones en la Provincia de Chiloé, a cargo de los Jesuitas y los Franciscanos quienes introducen la música y los cánticos durante la Misión Circular de Chiloé (periplo anual donde los misioneros circulaban de pueblo en pueblo realizando la evangelización dejando a sus paso la enseñanza y la tarea en manos de las comunidades hasta la visita del próximo año). Desde lo militar, existe una relación toda vez que en las bandas de pasacalles se han utilizado los mismos instrumentos de las bandas militares, ejerciendo en ambos casos el rol de aviso sonoro, para las milicias para los efectos de avisar del combate o peligro, mientras que en el ámbito de lo religioso, para el anuncio de la fiesta del pueblo. El “Pasacalle” es música sin texto, que a lo largo de las décadas ha ido variando en la composición de los instrumentos. La música tiene una base rítmica compuesta por instrumentos de percusión: bombo o tambor, caja chica o redoblante y quijada. La base melódica está a cargo del acordeón y la guitarra española. Desde la primera parte del siglo XX la comunidad se apropia e integra el acordeón, quién toma protagonismo en detrimento de flautas y violines que casi han desapareciendo de las procesiones. Muchos de estos instrumentos eran confeccionados de manera artesanal y hoy son comprados en el comercio. No existe un modelo único de Banda, en tanto que la presencia de tipos de instrumentos, dependerán de los que estén disponibles en la comunidad y de los músicos convocados.El Pasacalle como pieza musical tiene variaciones en las melodías según localidades. En Calbuco y Puerto Montt, las variaciones están en el ritmo, pues la melodía es una sola. En Archipiélago de Chiloé, se aprecia una reducción del repertorio melódico, acentuando la influencia del pasacalle típico de la Fiesta del Nazareno de Caguach. Las Bandas de Pasacalles cumplen un rol fundamental en el ánimo de las fiestas de cada pueblo, son la sonoridad y alegría durante las procesiones en simultaneidad con el rezo de los gozos y el repique de las campanas de la Iglesia.

07EPC-138

Sistema de ganadería altoandina de camélidos sudamericanos de las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal, El Loa y Copiapó

Es un tipo de ganadería extensiva, tradicional-ancestral desarrollada por los pueblos indígenas en el extremo norte del país, que involucra un conjunto muy complejo de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.La ganadería camélida se organiza usualmente en el marco de un ciclo anual y consiste en la reproducción, cuidado/selección y pastoreo de camélidos domesticados (llamas y alpacas) y manejos controlados de camélidos silvestres (vicuñas y guanacos). Abarca el manejo y gobernanza de praderas, la elaboración de productos y subproductos alimentarios, artesanales y comerciales, así como saberes, ritos y festividades que acompañan el ciclo o calendario anual de la ganadería camélida, junto con cantos, cuentos y espiritualidad.Junto con ser una de las expresiones culturales más notables y elaboradas de la interconexión e interdependencia del hombre y la mujer andina con su espacio ecológico, también es el sostén de la ocupación y control territorial ancestral. A pesar de los procesos de transformación sociopolítica sufridos por los pueblos originarios del norte de Chile, la ganadería camélida ha sido capaz de readecuar y recrear sus prácticas y tradiciones, siendo una fuente de sustento y orgullo para quienes la desarrollan en la actualidad. Cada una de las dimensiones antes expuestas tiene particularidades por localidad y pueblo, compartiendo todas una misma raíz, que conforma una misma comunidad heredera.Esta comunidad incluye a un conjunto de personas que forman parte de troncos familiares extensos. Dentro de éstos, quienes residen de manera más permanente en el piso ecológico de altiplano, son quienes organizan y desarrollan la práctica ganadera a lo largo de todo el ciclo anual y que, en la actualidad, suelen ser principalmente personas mayores. Las nuevas generaciones: niñas, niños y jóvenes, también forman parte del sistema pastoril, aunque cada vez con menor frecuencia.Existen roles vinculados a la herencia del conjunto de saberes y conocimientos que se producen en el marco de la familia y de un territorio específico, en una cadena maestra/maestro.Para los pueblos andinos del territorio involucrado, la ganadería camélida proporciona una fuente de apego a las formas de vida de sus antepasados, ya que, en ellas se visualizan un conjunto de manifestaciones culturales que dan sentido a su identidad. El control ecológico de esta herencia cultural les permite sobrevivir en un espacio institucional y productivo que actualmente es hostil”

07EPC-139

Pasacalles devocionales de la cultura chilota

Las Bandas de Pasacalles de la cultura chilota son agrupaciones musicales compuestas por feligreses del pueblo y de otros lugares que se reúnen para la celebración de las fiestas patronales de cada comunidad. Esta manifestación social y musical pertenece a la tradición cristiana, expresándose al interior de diversas localidades del área cultural de Chiloé desde la Región de Los Lagos hasta la Patagonia chilena y argentina. Las integran, hombres y mujeres de distintas edades, quienes son convocados por las instituciones comunitarias religiosas que de cada fiesta.Las bandas de pasacalles se originan con la llegada hispana al continente. Desde Europa viajaron músicos, trayendo melodías religiosas, marchas militares y el canto popular. Su origen no es tan claro, al menos, sabemos de la influencia religiosa y militar. A través de la evangelización católica (siglo XVI) y la instalación de las misiones en la Provincia de Chiloé, a cargo de los Jesuitas y los Franciscanos quienes introducen la música y los cánticos durante la Misión Circular de Chiloé (periplo anual donde los misioneros circulaban de pueblo en pueblo realizando la evangelización dejando a sus paso la enseñanza y la tarea en manos de las comunidades hasta la visita del próximo año). Desde lo militar, existe una relación toda vez que en las bandas de pasacalles se han utilizado los mismos instrumentos de las bandas militares, ejerciendo en ambos casos el rol de aviso sonoro, para las milicias para los efectos de avisar del combate o peligro, mientras que en el ámbito de lo religioso, para el anuncio de la fiesta del pueblo. El “Pasacalle” es música sin texto, que a lo largo de las décadas ha ido variando en la composición de los instrumentos. La música tiene una base rítmica compuesta por instrumentos de percusión: bombo o tambor, caja chica o redoblante y quijada. La base melódica está a cargo del acordeón y la guitarra española. Desde la primera parte del siglo XX la comunidad se apropia e integra el acordeón, quién toma protagonismo en detrimento de flautas y violines que casi han desapareciendo de las procesiones. Muchos de estos instrumentos eran confeccionados de manera artesanal y hoy son comprados en el comercio. No existe un modelo único de Banda, en tanto que la presencia de tipos de instrumentos, dependerán de los que estén disponibles en la comunidad y de los músicos convocados.El Pasacalle como pieza musical tiene variaciones en las melodías según localidades. En Calbuco y Puerto Montt, las variaciones están en el ritmo, pues la melodía es una sola. En Archipiélago de Chiloé, se aprecia una reducción del repertorio melódico, acentuando la influencia del pasacalle típico de la Fiesta del Nazareno de Caguach. Las Bandas de Pasacalles cumplen un rol fundamental en el ánimo de las fiestas de cada pueblo, son la sonoridad y alegría durante las procesiones en simultaneidad con el rezo de los gozos y el repique de las campanas de la Iglesia.

07EPC-14

Mostrando: 39 de 309